よくある質問

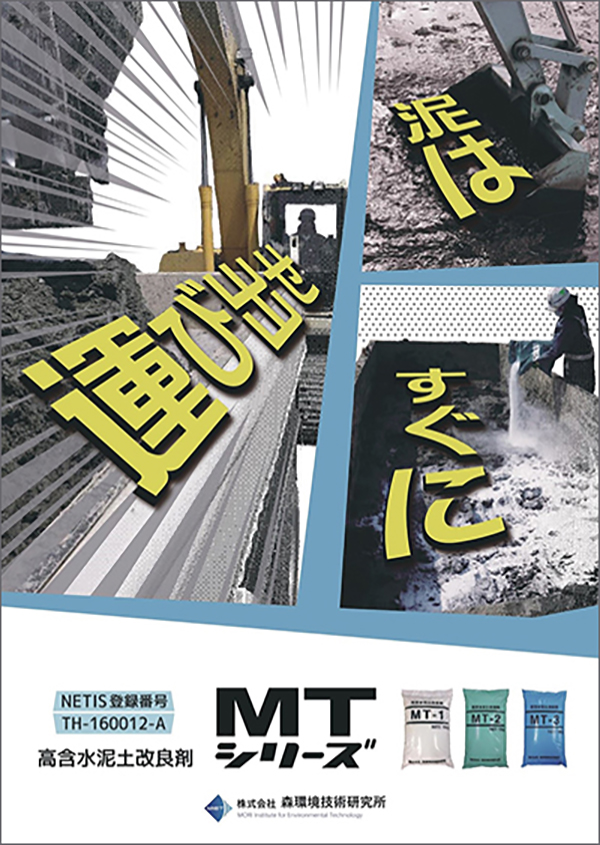

弊社では、以前から「泥土リサイクル技術ボンテラン工法」という再資源化技術を開発し、営業展開を行ってきましたが、お客様より「泥土は発生するが再利用する場所が無い、泥を簡単に現場から搬出できないか?」というニーズがありました。そこで、泥土を短時間で固化し、即時搬出させる改良剤の研究行い、本製品を開発しました。

改良可能です。MT-1およびMT-2には、泥土中の水分を吸水する成分が含まれているため、有機物を多く含む泥土でも改良が可能です。

含水比200%を超える泥水や液性限界を大きく超える泥土などは、本製品の添加量を増やしても改良できない場合があります。

そこで、弊社では本製品サンプルをお客様へ無償でご提供し、現地採取土を用いた配合試験の結果、改良可否をご確認いただいたお客様へ本製品を販売しております。

実際の現場では、以下の手順で本製品をご使用下さい。

1 鋼製水槽または素掘りしたピット等を設置し、改良対象土を投入

2 事前配合試験から得られた添加量を元に、本製品を均一に添加

3 バックホウで十分混合

4 処理土が搬出可能な性状に改良されたことを確認し、ダンプトラックで積込搬出

※ 本製品添加後、バックホウで軽く混合し、3分程度放置して下さい。その後、バックホウで十分混合して下さい。

※ MT-1は、原泥に触れた瞬間に泥土中の水分を吸水し、約15分程度で収束します。水分の吸水によって塑性状態に改良されますので、それほど多くの撹拌を必要としません。

※ MT-2は、溶解した成分(粘性)が泥土中の土粒子に絡まることによって効果を発揮しますので、十分な撹拌が必要です。混合を行うと急激に処理土が塑性状態になる瞬間がありますので、それ以上撹拌を続けても性状に変化が無い時点で混合を終了して下さい。

※ 処理土量が多い場合や原泥の粘性が強い場合は、「ドライブミキシング」や「ツインヘッダ」等の撹拌アタッチメントを用いて混合して下さい。

※ 混合しすぎると、土粒子を絡める成分が途切れてしまい流動性が高くなる場合がありますので、ご注意ください。

本製品にはセメントや石灰等の固化成分が含まれていないため、養生しても強度発現しません。

したがって、MT処理土を盛土材として再利用する場合は、

1 天日乾燥し、含水比を低下させる

2 他の良質土と混合する

3 セメントや石灰等で改良する

などの処理を行っていただき、目標強度が満足することを確認した後にご使用ください。

改良直後のMT処理土はコーン指数で100kN/m2 程度までしか強度が発現しないため、ブルドーザー等で転圧することができません。

転圧される場合は、上記「MT処理土を盛土材として再利用できる?」1~3の処理を行い、所定のコーン指数が発現したことを確認した後、転圧を行って下さい。

石灰処理の場合は反応熱により水分を蒸発させるため含水比が低下しますが、MT シリーズは発熱しないため、改良時に水分は蒸発しません。「土の含水比試験」では、試料を110℃の乾燥炉で完全乾燥した後、土粒子の質量と水の質量を算出し、含水比を測定します。

泥土に添加したMT シリーズは、土粒子としてカウントされますが、1m3 対して1~8kg程度しか添加しませんので、改良後の含水比はほとんど変わりません。

MT シリーズは改良対象土に約1~8kg/m3 程度しか添加しないため、ほとんど体積変化はありません。

しかし、改良時に空気を多く含んだり、転圧状況により変動しますので、事前に配合試験等でご確認下さいますようお願いいたします。

MT-1 は泥土中の水分にのみ反応する成分で構成されているため、MT-1 処理土に雨水が当たると再泥化する場合があります。

一方、MT-2 およびMT-3 には泥土中の土粒子を結着させる成分が含まれているため、MT-2.3 処理土に雨水が当たっても再泥化しません。

天日乾燥可能です。MT シリーズに吸水された水分は、99%が自由水としてゲル内に取り込まれているため、通常土と同様に乾燥します。

また、原泥単体よりもMT 処理土の方が表面積が増えるため、より乾燥が促進されます。

ご使用上の注意点は以下のとおりです。

・MT-1は浸透圧の原理で泥土中の水分を吸水し、塑性状態に改質します。改良対象土にカルシウムイオンやナトリウムイオンなどの電解質が多く含まれていると、吸水性が低下します。

・MT-1処理土にセメントや石灰、塩カルなどを添加すると、吸水された水分が一部離水する場合があります。

・MT-1は泥土をパサパサとした性状に改質しますが、長時間放置すると泥土中の電解質とMT-1の間でイオン交換が起こり、ゲル内に閉じ込めた水分を放出する場合があります。

弊社では、本製品ご検討中のお客様には、無償で配合試験を実施しております。

また、試験日数は試験検体数にもよりますが、原泥到着後2~3日程度で報告書を提出させていただきます。

港湾・河川・ため池等の浚渫に伴って発生した土砂は、廃棄物処理法の対象となる廃棄物から除外されているため産廃ではありません。

しかし、推進工事や地盤改良工事等から発生した泥土は、廃棄物処理法上の「汚泥」に該当するため、中間処理施設や管理型処分場へ適正に処分しなければなりません。

原泥の発生源により異なります。前述のとおり、港湾・河川・ため池等の浚渫に伴って発生した土砂は廃棄物ではありませんが、推進工事や地盤改良工事等から発生した泥土は廃棄物処理法上の「汚泥」に該当します。

したがって、上記浚渫土砂は「土砂」となり、MTシリーズという「改良剤」を使いて即時搬出可能な性状に改良しただけなので「土砂」のままとなります。

一方、上記「汚泥」は、どんな改良剤を用いても「汚泥」には変わりありませんので廃棄物となります。

※ 廃掃法については、各都道府府県および政令指定都市が所管しておりますの、詳しくは各廃棄物対策課までお問い合わせ下さい。

〇 上記Q&Aに該当しないご質問は、当社までお気軽にお問合せください。

フォーム 【こちら】

メール 【info@mori-kankyo.co.jp】

お電話 【0233-22-0832】

FAX 【0233-22-0932】